この記事を監修した人

- シェルパ税理士法人 資産税チームリーダー

相続税を専門とする大手税理士法人勤務後、2022年シェルパ税理士法人参画

財産評価による税額の圧縮や、迅速な税金計算、税額シミュレーションをもとにした相続人間の税額最適化などを得意とする。

相続税は、大切な事業や資産を次世代に引き継ぐ際に課される国の税金です。

この税負担は、時として事業の継続を妨げる大きな壁になることがあります。そこで国は、一定の条件を満たした場合に税負担を軽減できる特別な制度を設けています。

なかでも、事業や住まいに使用されていた土地に適用される「小規模宅地等の特例」は、承継後の事業や生活の基盤を守り、円滑な世代交代を支える重要な仕組みです。

今回は、この特例について基本的な内容を解説します。

小規模宅地等の特例って何?

この特例の対象になるのは、亡くなった方が事業や住むために使用していた土地や借地権などの土地利用権です。

建物には適用されませんので、注意しましょう。

この特例は、相続時にその土地の評価額を大幅に減らし、相続税の負担を軽減することを目的としています。

経営者が築き上げてきた事業や家族が暮らしてきた大切な住まいを、将来にわたって守るための制度です。

小規模宅地等の特例はなぜ重要?

事業を営む経営者にとって、土地は事業継続の基盤となる重要な資産です。

多額の相続税が課され、その納税のために事業用の土地を手放さざるを得なくなれば、事業の継続が難しくなるリスクがありますが、この特例を活用すれば、後継者は円滑に事業を引き継ぐことができ、事業活動や雇用の維持につながるでしょう。

また、居住用宅地についても、残された家族が住み慣れた家で暮らし続けられるよう、相続税の負担が軽減される仕組みとなっています。

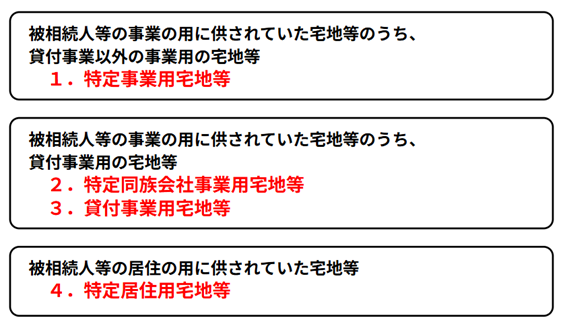

対象の土地

この特例の対象になる土地には、主に以下の「4つ」があります。

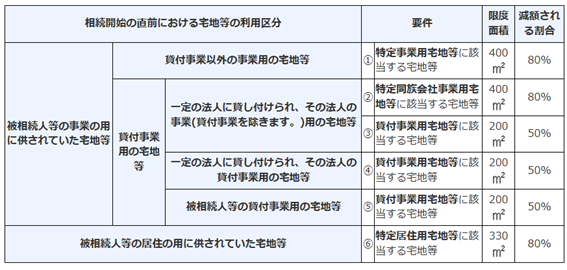

相続税をどれだけ減らせる?

特例が適用される場合、土地の評価額は、その種類と面積に応じて以下のように大きく減額されます。

これにより、相続税の課税対象になる財産の額が減少し、納税額が大幅に軽減される可能性があります。

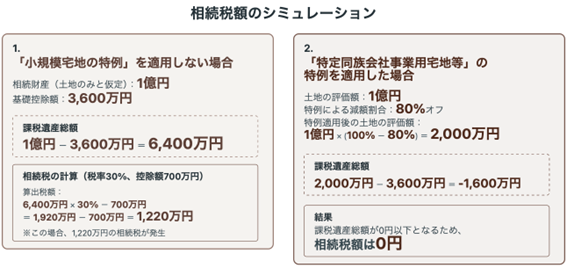

ここでは、同族会社に土地を貸し付けている場合を想定し、簡単なシミュレーションをしてみましょう。相続した土地が「特定同族会社事業用宅地等」に該当し、特例を適用したケースです。

【シミュレーションの前提】

・被相続人(亡くなった方) 田中 太郎

亡くなる直前まで、自身が所有する土地を「株式会社田中商事」に貸し付け

・相続人(土地を相続する方) 田中 一郎

田中太郎氏の長男で、現在は「株式会社田中商事」の社長

相続税の計算上、法定相続人は田中一郎氏「1人のみ」と仮定

・土地の基本情報

土地の評価額(相続税の計算上の土地の価値):1億円

土地の面積:300平方メートル(この特例の限度面積400平方メートル以内)

・土地の利用状況

亡くなった田中太郎が所有していた土地は、田中一郎氏が社長を務める「株式会社田中商事」が事業のために利用

「株式会社田中商事」は物販業を営んでおり、不動産貸付業や駐車場業などには該当しない

田中太郎氏は、会社からこの土地の利用料として「相当の地代」(土地の賃料)を受け取っていた

・会社の性質

「株式会社田中商事」は、亡くなった田中太郎氏とその親族(田中一郎氏)が、発行済株式の50%超を保有している「同族会社」

・減額割合

土地の評価額「80%減額」

・基礎控除額は3,600万円

3,600万円=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数(1人)

※ このほか、特例適用のための要件はすべて満たしているものとします

※仮に限度面積を超えている場合は、超えた分だけが減額不可となります。たとえば、500㎡の土地の場合、うち400㎡については減額でき、残り100㎡については減額できません。なお、実際の相続税額への影響は、他の相続財産の評価、債務の額、基礎控除額、他の特例の適用、遺産分割方法などによって変動します。

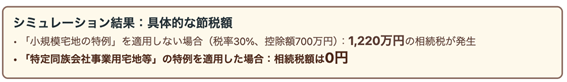

シミュレーションの結果、このケースでは1,000万円以上の相続税を節税できました。実際の節税額はさまざまな要素によって変動しますが、特例を適用することで多額の相続税負担を回避できる可能性があります。

事前にしっかり準備し専門家と相談することで、納税額が大きく左右されることをご理解いただけたでしょう。

土地の種類別:特例を使うための条件

この特例を適用するためには、土地の種類ごとに定められた要件を満たす必要があります。これらの要件は、制度の目的である「事業や居住の継続」を確実に支援するために設けられています。

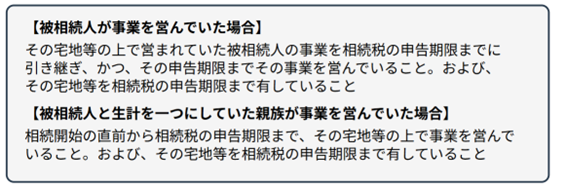

1.特定事業用宅地等の条件

特例を利用すれば、相続時に事業用として使用されていた宅地(=特定事業用宅地等)の評価額を大幅に減らすことが可能です。ただし、適用を受けるには、対象となる土地の種類や事業継続に関する条件を満たす必要があります。

対象になるのは、被相続人(亡くなった方)または被相続人と生計を一つにしていた親族が事業を営んでいた宅地です。なお、不動産貸付業・駐車場業・自転車駐車場業・準事業に使用されていた土地は対象外となります。

特例を受けるには、以下の条件を守らなければなりません。

なお、3年以内に新たに事業用として使用された土地は、原則として特例の対象外となる点に注意が必要です。

ただし、例外として、その土地の上にある建物や、事業用の減価償却資産などの価額合計が、土地の価額の15%以上である場合には、特例の適用を受けられます。

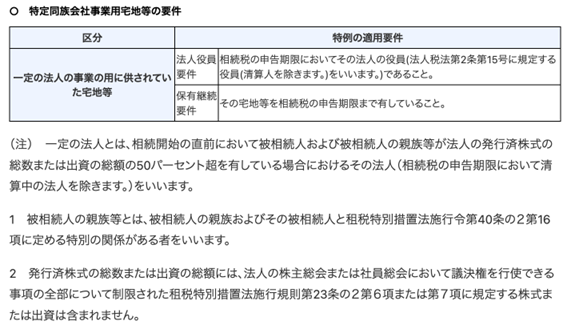

2.特定同族会社事業用宅地等の条件

「特定同族会社事業用宅地等」とは、親族が多く株を持つ会社(同族会社)が、会社の事業のために会社に貸し付けられていた土地のことです。

一定の要件を満たすことで、相続税評価額を大幅に減額できます。

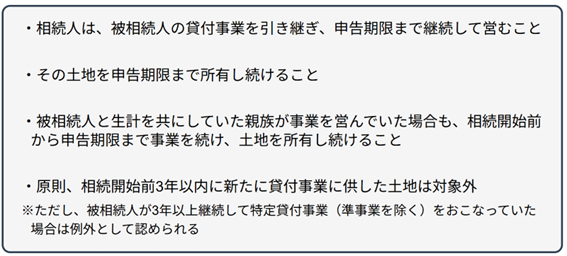

3.貸付事業用宅地等の条件

「貸付事業用宅地等」とは、被相続人が不動産貸付業・駐車場業・自転車駐車場業・準事業として貸し付けていた土地のことです。

特例によりこれらの土地にかかる相続税が軽減されることで、相続人は貸付事業をスムーズに承継し、継続しやすくなります。

特例を受けるのに必要な条件や原則は、以下のとおりです。

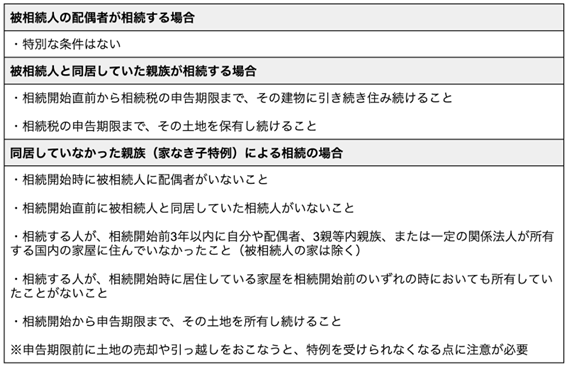

4.特定居住用宅地等の条件

被相続人が居住していた宅地(=特定居住用宅地等)は、一定の要件を満たせば、相続税評価額を大幅に減額できます。

ただし、相続する人の立場によって、必要な条件が異なるためご注意ください。

また、被相続人が介護施設に入所していて自宅に住んでいなかった場合でも、一定の条件を満たせば特例が適用されます。

ただし、入所中に自宅を他人に貸していた場合には、特例を受けられません。

特例を適用するための手続きと注意点

この特例を適用するには、正しい手順と注意点を知ることが不可欠です。適切に手続きできないと、せっかくの税制優遇が受けられなくなるリスクがあります。

必要書類と申告書の書き方

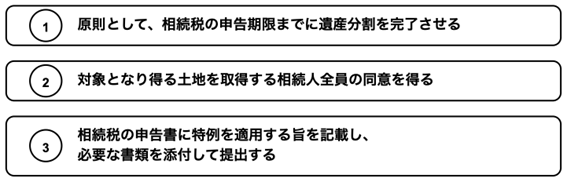

この特例の適用を受けるために必要な手続きは、以下のとおりです。

申告書には、特例の対象となる宅地等の種類・面積・減額割合などを詳しく記載する欄があるので、事前に確認しておきましょう。

相続人が複数いる場合:遺産分けと全員の合意

図の①にあるように、遺産分割が申告期限までに済んでいない場合は、特例は適用できません。

ただし、期限後に遺産分割がおこなわれた場合、一定の要件のもと更正の請求をすることによって後から特例の適用を受けることができ、税金が戻ってきます。

申告期限を過ぎてから遺産分けした場合のルール

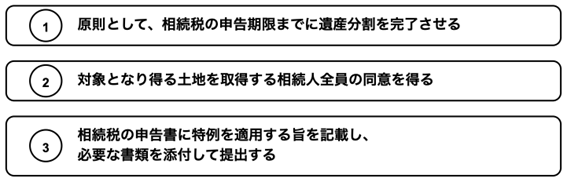

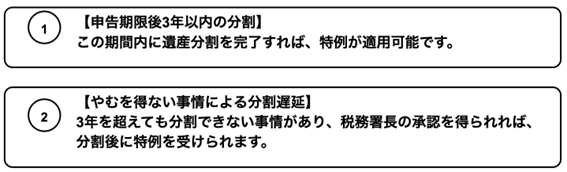

相続税の申告期限までに遺産分割が完了しなくても、次のような場合には特例を適用できます。

※申告期限後3年以内の分割については、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書と一緒に提出していることが要件に含まれます。

いずれの場合も、分割が完了した日の翌日から4か月以内に「更正の請求書」を税務署に提出する必要があるので注意しましょう。

また、特例適用により課税価格が基礎控除以下になる場合でも、相続税申告書の提出は必要です。

この制度は複雑で、税務署の判断が裁判で覆ることもあるため、必ず税理士など専門家に相談しましょう。

まとめ

土地の相続税評価額を最大80%まで減額できる「小規模宅地等の特例」は、事業承継や生活基盤の維持に欠かせない制度です。

ただし、適用には事業継続など厳しい要件があり、申告期限内に遺産分割を完了させるなど、正しい手続きを踏む必要があります。

この制度は、大変複雑です。自己判断は避け、税理士などの専門家に早めに相談して、円滑な資産承継を成功させましょう。

その他の相続記事

- 第1回「贈与税がかからない方法ってある?」経営者にむけてポイントを解説!目次1 1. 【法人からの贈与】贈与税は不要。所得税の対象となるので注意2 2. 日常の費用は非課税: 家族への生活費・教育費の都度贈与3 3. お祝い金・見舞金等: 社会通念上認められる贈答品の非課税4 4. 暦年課税 […]

- 【一問一答!小規模宅地等の特例】よくある疑問にお答えします!目次1 Q1.自宅と事業用など、複数の土地を相続した場合、どう調整すれば有利ですか?2 Q2. 特例を受けるには、土地の「遺産分割」と「相続人全員の同意」が必須ですか?3 Q3. 申告期限までに遺産分割がまとまらなかった […]

- 【第3回】経営者個人の相続税対策のための「小規模宅地等の特例」活用法!目次1 経営者の「個人資産」を守る特例活用術2 【自宅編】「特定居住用宅地等」を最大限に活用するケーススタディ3 【個人事業を承継】「特定事業用宅地等」を活用!亡くなった方が個人で営んでいた事業を引き継ぐケース4 【個人 […]

- 【第3回】遺言書だけでは不十分?事業承継・相続で「争族」にならない遺言書と信託活用目次1 遺言書を書いていても揉める理由2 遺言書の種類とポイント3 家族信託・民事信託という選択肢4 まとめ|「争わない相続」は残された人への贈り物 相続の対象となる資産が多岐にわたる中小企業経営者において、遺言書によっ […]

- 【第2回】事業承継を成功させる「小規模宅地等の特例」活用法!目次1 経営者がおさえるべき「2種類」の土地2 「法人版」事業承継税制との関係3 まとめ 法人の経営者にとって、事業で使用している土地の相続は、事業承継における大きな課題の1つです。 相続税の「小規模宅地等の特例」は、亡 […]

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

コメント