この記事を執筆・監修した人

- シェルパ税理士法人 資産税チームリーダー

相続税を専門とする大手税理士法人勤務後、2022年シェルパ税理士法人参画

財産評価による税額の圧縮や、迅速な税金計算、税額シミュレーションをもとにした相続人間の税額最適化などを得意とする。

相続の対象となる資産が多岐にわたる中小企業経営者において、遺言書によって具体的に「誰に」「何を」相続させるのかを明記しておくことは、有効な手段です。

しかし、遺言書だけでは、決して十分な準備が出来ているとはいえません。

今回は、より現実的な遺言書の作成方法と、遺言書では不十分な部分を補う信託の活用方法について解説します。

遺言書を書いていても揉める理由

遺言書を用意しておくことは争族リスク対策の第一歩ですが、それだけで「争いが起きない」とは限りません。

法的に無効な遺言書であったり、遺言書の内容が遺留分を侵害していたりすることで「争族」につながることがあります。

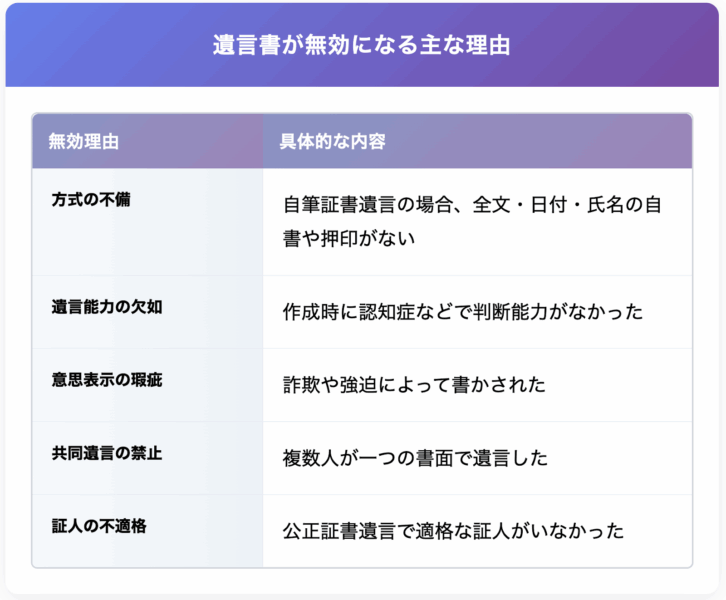

法的に無効な遺言書の具体例

遺言書が形式面あるいは実質面で「無効」とされてしまう主な事由を解説しますので、有効な遺言書作成の参考にして下さい。

このほか、遺言を正しく実行する「遺言執行者」を誰に託すかを明記していない、あるいは信頼性が低い候補を示したままにしていると、遺言どおりに資産を移転できなかったり、売却・清算が滞ったりするといった混乱も起こりえます。

「遺留分」を巡るトラブル

日本の相続制度には、一定の相続人が最低限相続できる「遺留分」という制度があります。

遺留分とは、相続人が必ず受け取る権利として保障された一定割合(たとえば子であれば法定相続分の1/2など)のことです。

「遺言書に書かれたとおりに財産を分けたい」と思っても、法律で「この人には最低これだけは相続させる」と決まっている部分(遺留分)があるので、それを無視した遺言書は、結局は相続人同士の揉め事に発展してしまうことがあるのです。

遺言書の内容がこの遺留分を侵害している場合、遺留分を請求されて争いになります。

遺言書に全財産を特定の相続人に与える旨記載しても、他の相続人が遺留分を請求をすれば、その部分の金銭を支払う必要があります。

特に会社を経営している方は、特定の誰かに株や事業用の土地などを集中させたいことが多いので、この遺留分の問題が大きな争いの原因になりやすいのです。

なお、公正証書遺言であっても、遺留分を奪う効力はありません。

経営者・オーナーの場合、自社株や事業用資産を後継者に集中させたいといった事情があるため、この遺留分の問題が大きな争いの原因になります。

そのため、遺言書を作成する場合には、こうしたリスクを前提に、慎重な設計や補完策を講じる必要があります。

遺言書の種類とポイント

遺言書には用途・目的・書き方によっていくつか種類があります。特に、経営者・オーナーが使う際の留意点も含めて整理します。

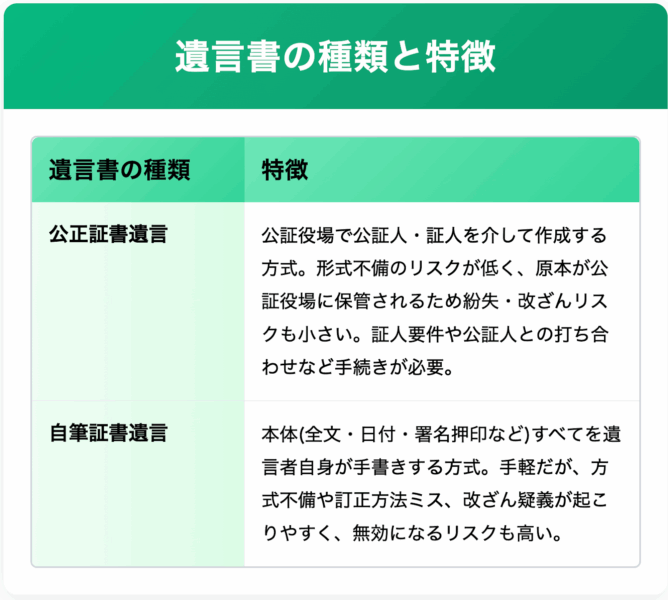

公正証書遺言 or 自筆証書遺言

遺言書は、大まかに「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つに分かれます。それぞれの特徴を理解して、適切な遺言書を作成しましょう。

近年は、自筆証書遺言について「財産目録はパソコン・署名だけ手書き」等の方式緩和制度も導入されていますが、実務上は慎重な扱いが必要です。

一般的には、公正証書遺言が安全性の高い選択です。

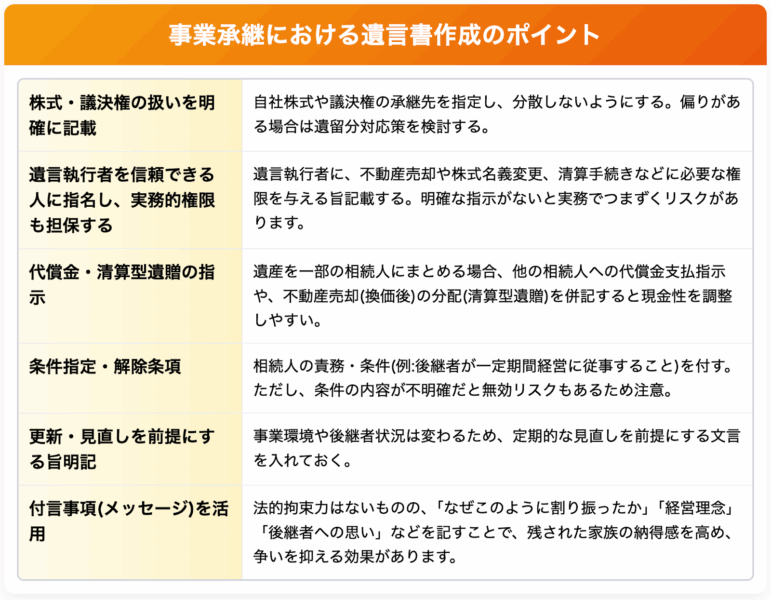

経営者に適した遺言書の書き方

事業承継を意識した遺言書では、以下のような工夫や配慮が重要になります。

これらを取り入れることで、単に「誰に何を残すか」から「実務的に実行可能」な遺言書を目指すことができます。

付言事項の活用で「想い」を伝える

付言事項とは、遺言書中に記す感情的・説明的な文言です。法的強制力はありませんが、次のような役割を果たします。

- 遺言内容の背景・理由を説明することで、相続人に納得感を与える

- 被相続人の想いや理念、後継者に託すメッセージを残す

- 将来の経営方針・方向性を示す手がかりとして後続者に指針を残す

ただし、遺言書の内容を覆すような文言を入れると逆に争いを引き起こす恐れもあるので、メッセージの内容には注意が必要です。

家族信託・民事信託という選択肢

遺言書の限界を補うために、近年、事業承継・資産承継の場面で注目されているのが「家族信託(民事信託)」の活用です。

特に経営者や資産オーナーにとって、単なる遺言を超えた柔軟性や予防力を発揮します。

「柔軟な資産管理」と「認知症対策」に有効

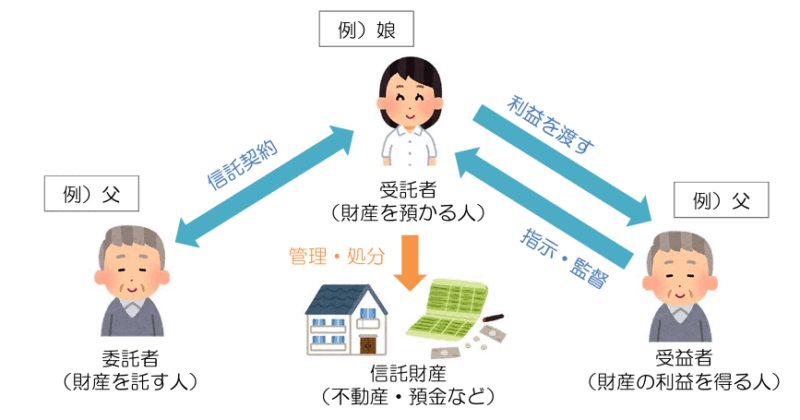

家族信託は、「委託者」が自身の財産を信頼のおける「受託者」に管理・運用を託しつつ、その利益を「受益者」が受け取る仕組みです。

出典:法務局「配偶者居住権ってどんな制度?家族信託とは?」より引用

信託契約の内容によって、いつ・どのように受益権を移転するかを決めることができます。

委託者が元気なうちに財産を預けることで、将来の認知症や判断能力低下にも備えることができるのです。

そのため、被相続人(故人)が認知症であった場合に、相続の開始後に、故人の判断能力の有無をめぐって争いが発生することを事前に回避することが可能です。

【具体的なケース】

たとえば、ご高齢の父親が「自分が認知症になったら、長女にアパートの管理や家賃の受け取りをしてほしい。しかし、アパートの所有権はまだ渡したくないし、家賃収入は自分の生活費に使いたい」と考えているとします。この場合、父親が「委託者」として、アパート(財産)の管理・運用を「受託者」である長女に託す家族信託を結ぶことができます。父親は引き続き「受益者」として家賃収入を受け取れます。もし父親が将来認知症になっても、長女が事前に決められたとおりにアパートを管理し続けられるため、財産が凍結される心配がありません。

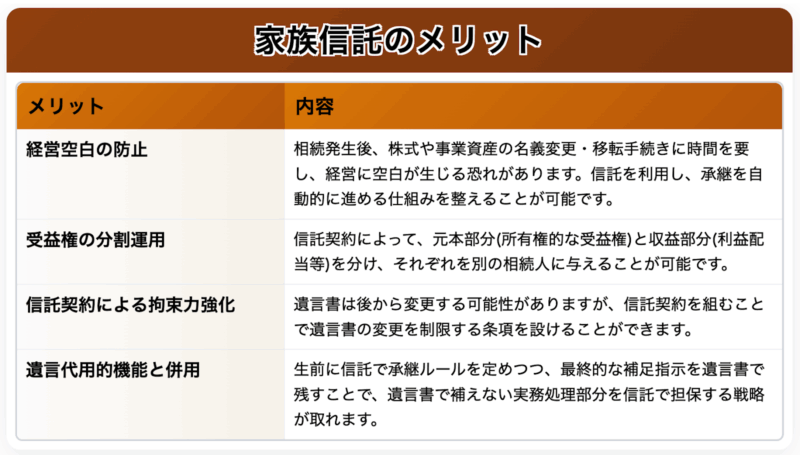

また、事業承継信託(中小企業向け)として、遺言代用信託といった形式を取ることで、相続発生後すぐに株式・事業資産を後継者に引き継がせ、経営空白を防ぐこともできます。

たとえば、「遺言代用信託」という形式を取れば、遺言書だけでなく信託法の枠内で生前から承継ルールを定めておくことができるため、承継時に遺言書を使わずとも信託機能で引き渡しがなされるよう準備することが可能となります。

つまり、経営者が亡くなった後でも、会社の株式や事業用の資産が滞りなく後継者に引き継がれるように、生前のうちに仕組みを作っておくことで、会社が一時的に経営者不在になるリスクを避けることができる、ということです。

【具体的なケース】

中小企業の経営者が「自分が亡くなったら、すぐに会社の株式を後継者の長男に渡して経営を安定させたい。しかし、遺言書だけだと手続きに時間がかかって、会社が一時的に混乱するかもしれない」と心配しているとします。この場合、生前に経営者(委託者)が会社の株式を長男(受託者兼受益者)に信託する契約を結んでおくことができます。こうすることで、経営者が亡くなった瞬間に、信託契約に基づいて会社の株式がスムーズに長男に引き継がれ、経営に空白期間が生まれるのを防ぐことができます。

信託財産は、遺産ではありません。遺産分割協議の対象外となるため、円滑な承継が期待できるのです。

会社経営と信託の相性

会社経営と信託は、事業承継、経営権の維持、後継者への円滑な資産承継、そして万一の際の経営継続といった目的において非常に相性が良く、有効な手段となります。

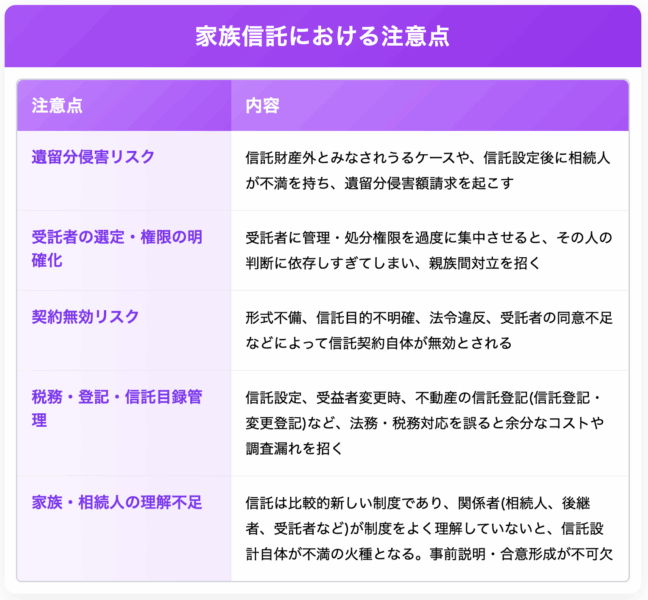

専門家を交えた設計が重要

信託は自由度が高い分、設計ミスや運用ミスが致命的になります。典型的なリスクや注意点・回避策を以下に挙げます。

これらのリスクを伴うため、税理士などの専門家と相談して、信託スキームを設計・実行しましょう。

まとめ|「争わない相続」は残された人への贈り物

これまでお伝えしてきたとおり、相続・事業承継対策は「遺言書だけ」では限界があります。

「遺言書 × 信託(=事業承継信託・家族信託)」という併用設計を考えることが、争族リスクを下げるカギとなるのです。

- 遺言書は、最終的な意志を残す・法的保護を担保する役割

- 信託は、承継の流れ・管理・運用・安定性の維持を補完する役割

この両者を組み合わせて、遺留分対策・承継空白防止・家族合意形成を意識した設計とすることが理想的といえるでしょう。

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

コメント