目次

「業務改善助成金」は、従業員の賃金を引き上げることを条件に、業務の効率化につながる設備導入やコンサルティングなどの費用を最大で8割まで支援してもらえる制度です。

近年、人材確保や業務効率化に課題を感じる中小企業が増えており、この制度の活用が注目されています。

本記事では、業務改善助成金の基礎知識からメリット・デメリットまでをわかりやすく紹介します。

シミュレーションで賃上げ前後の経費の比較もしていますので、ぜひ経営にお役立てください。

【概要・メリット】業務改善助成金とは?

ここでは、業務改善助成金の概要をわかりやすく解説します。

どんな制度?

この制度は、一定額以上の「事業場内最低賃金」の引き上げをおこなった場合に、生産性向上を目的とした設備やサービスの導入費用の一部が助成されるものです。

賃上げ後は人件費などの経費が増加するため、事前に十分な検討とシミュレーションをおこなうことが大切です。

誰が使える?

中小企業や小規模事業者、従業員を雇用している個人事業主が対象です。

たとえば、サービス業の場合は「資本金5,000万円以下」または「従業員100人以下」が該当します。

どうしたら使える?

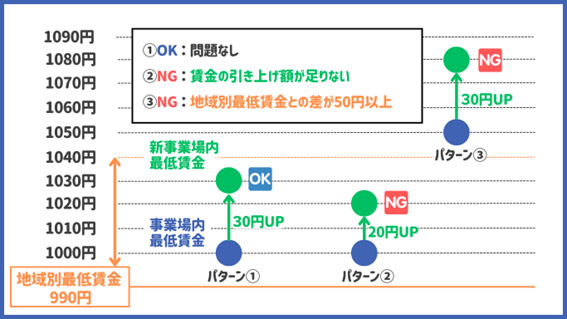

助成を受けるには、6ヵ月以上継続して雇用している従業員の賃金を30円以上引き上げる必要があります。

また、対象となる事業者は「事業場内最低賃金」と「地域別最低賃金」の差額が50円以内でと定められている点に注意が必要です。

業務改善助成金の条件を満たした賃上げと生産性向上に資する設備投資や研修の計画書を作成し、交付申請をおこないます。

交付決定の通知を受け取った後、計画書に従い事業を実施し、所定の書類を提出すると助成金を受けられます。

いつまで使える?

この制度を利用できる期間は、令和8年1月31日までです。

令和7年度に申請が認められた場合でも、設備の納品・支払い・賃金の引き上げなどを、この日までに完了させる必要があります。

【手続き】業務改善助成金をもらうには?

ここでは、業務改善助成金を受給するための手続きを解説します。

申請はいつ?

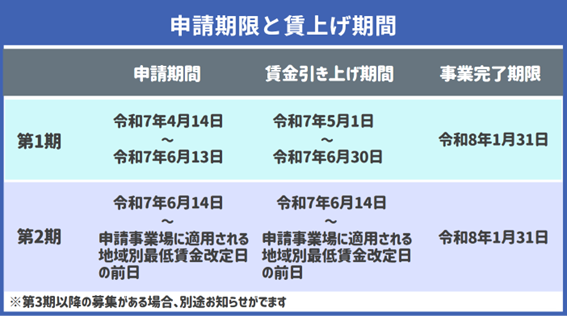

申請期間と賃金引上げ期間は、以下のように期ごとに異なっていますが、事業完了期限は第1期・第2期ともに、令和8年1月31日までです。

どんな書類が必要?

申請には、交付申請書と事業実施計画書等が必要です。

計画書には賃金の引き上げや設備投資に関する内容を詳しく記載する必要があるため、社会保険労務士などの専門家に相談するとよいでしょう。

【対象】どうしたら業務改善助成金をもらえる?

対象の労働者は?

6カ月以上継続して働いているパートやアルバイトを含むすべての従業員が対象です。

最低賃金の引き上げは、対象となるすべての従業員に対して実施しなければなりません。

対象の設備は?

業務効率の向上や生産性向上が期待できる設備やサービスが対象です。

たとえば、清掃機器の導入、業務管理ソフト、社員研修、経営コンサルティングなどが含まれます。

また、一部の特例事業者には、パソコンや車両などの購入費も対象経費として認められています。

【改正】令和7年度はなにが変わった?

ここでは、令和7年度の法改正による変更点を解説します。

助成率の区分が変わった

助成率は、事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場は5分の4(80%)、1,000円以上の事業場は4分の3(75%)となりました。

申請できる上限額が変わった

賃金の引き上げ額に応じて助成の上限が見直され、令和6年度までは事業所単位で最大600万円でしたが、令和7年度からは1事業主につき最大600万円までと厳格化されました。

そのため、複数の事業所を経営している場合は、事業所全体で利用できる助成額が減ることがある点に注意して業務改善計画を立てるとよいでしょう。

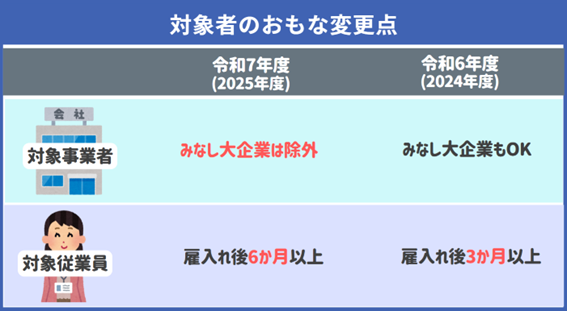

対象者が厳しくなった

助成対象となる対象事業者や従業員の条件がより厳格化され、以下のように変更されました。

なお、特例事業者以外はパソコンや車両が原則対象外となりました。

【シミュレーション】助成金は本当に得?

業務改善助成金は、引き上げる最低賃金の金額や人数などによって、受け取れる金額の上限が異なるため、もらえる助成金と賃上げにより増加する経費を事前に把握しておくことが重要です。

そのため、ここでは助成金の上限額や受け取れる金額の計算方法、賃上げによる経費増加のシミュレーション、従業員のデメリットについて解説します。

助成上限額とは?

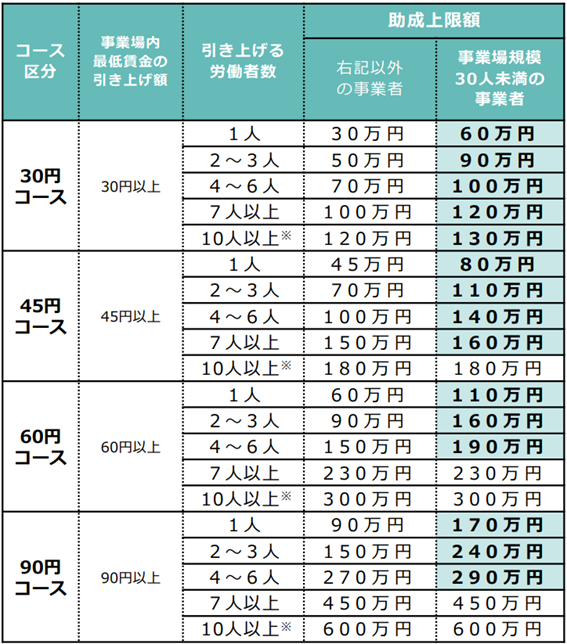

助成金の上限額は、引き上げる最低賃金の金額や人数などによって、以下の表のように変動します。

※ 10人以上の労働者の賃金を引き上げる特例事業者のみが場合が対象です。

出典:厚生労働省「令和7年度業務改善助成金のご案内」

たとえば、事業場規模30人以上の事業者が従業員3人で30円引き上げた場合の上限は50万円ですが、90円引き上げなら150万円など、条件に応じて助成上限額が変わります。

いくらもらえる?

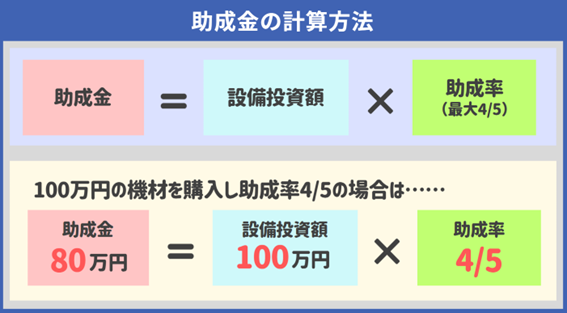

実際にもらえる金額は、下図のように計算します。

助成金はいくらもらえる?

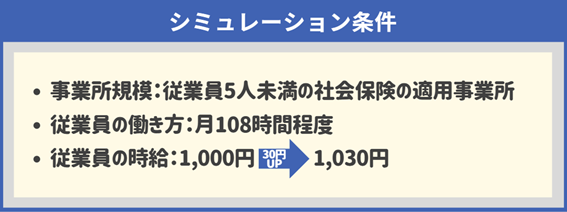

ここでは、以下の条件の場合に、最大でいくらの助成金がもらえるかをシミュレーションします。

この場合、先ほど解説した「助成上限額」の表をみると、該当するコースは「30円コース」です。

そして、引き上げる労働者数が1人で事業場規模が30人未満のため、助成上限額は60万円になります。

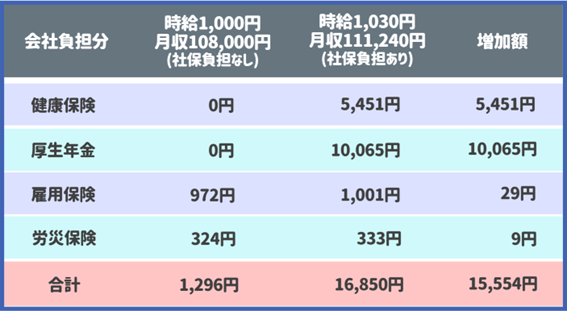

どのくらい経費が増える?

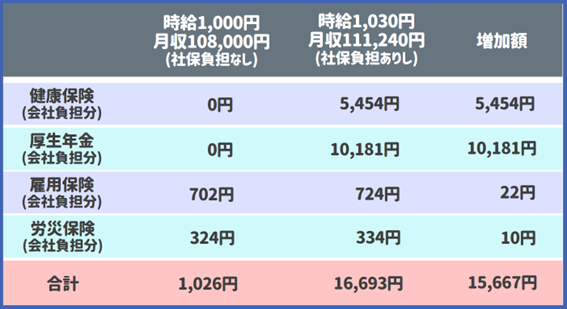

ここでは、先ほどと同じ条件で経費がどれくらい増加するかをシミュレーションします。

人件費

従業員の賃上げによって増加するおもな経費は「人件費」です。

人件費に関しては、月108時間勤務する従業員の時給を30円アップするので、月3,240円、年間だと38,880円増加します。

社会保険料等の企業負担分

賃上げによる経費の増加は、人件費だけではなく、企業が負担する雇用保険や労災保険なども増加します。

また、賃金を引き上げたことで従業員が扶養から外れる場合は、健康保険や厚生年金の負担も増える点に注意が必要です。

従業員にデメリットはない?

賃金アップにより、扶養親族の年収要件を超えた場合は、従業員や従業員の扶養者にとって以下のようなデメリットがあります。

- 扶養者の税負担増加

- 従業員の税や社会保険料の負担発生

このように、従業員の社会保険料や税の負担だけではなく、従業員の扶養者も税負担が増加する場合があるため、家計への影響は深刻です。

賃金アップにより手取り額が減ることがある点をあらかじめ従業員に説明し、必要であれば勤務時間を調整するとよいでしょう。

よくある質問

業務改善助成金に関する「よくある質問」を紹介します。

車やパソコンでも補助金がもらえますか?

原則として、パソコンや車両は助成対象外です。

しかし、特例事業者であれば、パソコンの新規導入や一部の自動車も対象となります。

ほかの補助金となにが違う?

業務改善助成金は賃上げが必須といったハードルがありますが、IT導入補助金などの補助金と比べ、補助金の助成率が高くメリットが大きい点が特徴です。

そのため、人材流出防止や業務全体の底上げを目指す場合は、IT導入補助金などより業務改善助成金の方が経営効果が期待できるでしょう。

まとめ

業務改善助成金は、従業員の賃金の底上げと業務効率化のための設備投資を同時に実現できる、中小企業・小規模事業者にとって非常に有効な制度です。

申請により、業務効率化のための設備投資にかかった経費が最大80%受け取れますが、従業員の賃金引き上げが必要です。

申請する際は、賃上げによる経営負担をしっかりとシミュレーションしたうえで、検討しましょう。

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

コメント