目次

この記事を執筆・監修した人

- 税理士

2014年参画

法人税チームのリーダーの一人として、お客様の法人税務に従事。

お客様に寄り添った親身なコンサルティングや細かな税制まで網羅した信頼性のある税務サービスの提供を得意とする。上場会社レベルの税務も対応。

会計税務2025/10/16【支出の際に「一括で」経費で落とせる】「短期前払費用」について徹底解説!

会計税務2025/10/16【支出の際に「一括で」経費で落とせる】「短期前払費用」について徹底解説! 経営2025/8/19法人番号を「経営」に役立てる方法!基礎知識と3つの活用メリット

経営2025/8/19法人番号を「経営」に役立てる方法!基礎知識と3つの活用メリット

「法人番号」を知っていますか。経営者のみなさんでも、法人番号について詳しく知らなかったり、活用方法がわからなかったりする方が多いでしょう。

法人番号とは「国税庁が付与する13桁の識別番号」のことです。

主に、税務申告や各種行政手続きのために使用されますが、法人番号の活用範囲はそれだけにとどまりません。

実は、法人番号に紐づけて公表されている情報を活用することで、さまざまな経営課題の解決や効率化に役立てることができるのです。

この記事では、法人番号の基礎知識から経営に役立つ具体的な法人番号の活用方法まで、詳しくご紹介します。

これだけは押さえたい!「法人番号」の基礎知識

法人番号の具体的な活用方法を解説する前に、まずは基本的な事項を確認します。

「法人番号」とは?

法人番号は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づき、国税庁長官が法人等に指定する13桁の番号です。

12桁の「基礎番号」と1桁の「検査用数字(チェックデジット)」で構成されています。

1つの法人に対し1つの番号が指定され、一度付与されると変更はできません。

設立登記法人の場合、基礎番号は商業登記法に基づき登記簿に記載される「会社法人等番号」がそのまま使用され、設立登記のない法人等には、他と重複しないように独自の基礎番号が割り当てられます。

検査用数字は、基礎番号に基づいて財務省令で定められた方法で算出され、番号をコンピューターに入力した際に誤りのないことを確認する役割を果たします。

法人番号の大きな特徴は、その利用範囲に制約がなく誰でも自由に使える点です。これは、個人番号(マイナンバー)とは大きく異なる点といえます。

「法人番号がない」ケースとは?

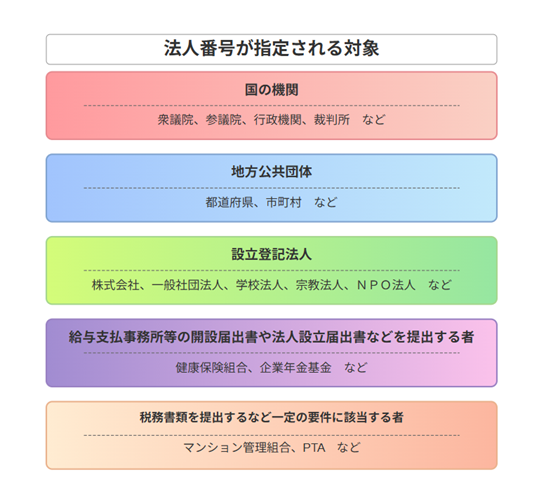

まずは、法人番号が「ある」組織を確認しましょう。

ただし、地方公共団体については、議会事務局、公立学校、教育委員会、警察本部などの地方公共団体の機関、及び、公営企業は指定対象ではありません。

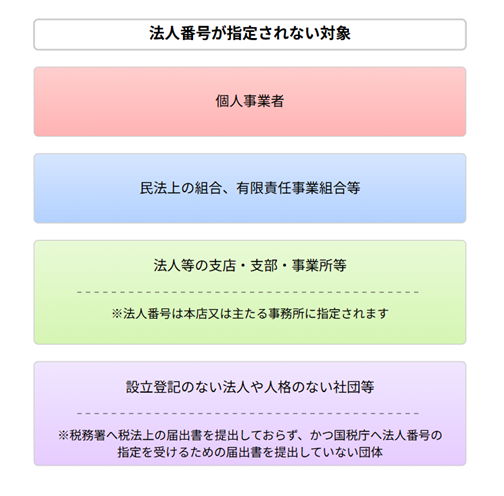

一方、以下の組織には法人番号がありません。

法人番号を活用したいと考えたときに、その対象が法人番号のある組織なのかをあらかじめ知っておくことで、法人番号による情報検索やシステム連携などができるかを判断し、無駄なく適切な方法を選択できます。

そのため、どのような対象に法人番号が指定されるのか、またどのようなケースでは指定されないのかを理解しておくことが大切です。

必ず公表される「基本3情報」とは?

法人番号が指定された法人等に関して、国税庁の「法人番号公表サイト」で公開されている主要な情報は「基本3情報」と呼ばれます。

これらは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づいて公表されており、誰でも自由に利用できます。

基本3情報として公表されるのは、以下の「3つ」です。

- 商号又は名称

- 本店又は主たる事務所の所在地

- 法人番号

これらは、法人番号公表サイトで検索・閲覧・ダウンロードができるほか、国税庁のWeb-API機能を通じて取得することも可能です。

なお、人格のない社団等については、代表者等が公表に同意した場合に限り、基本3情報が公表されます。

また、基本3情報に加えて、登記申請に基づく名称のフリガナや申請した名称・所在地の英語表記、名称・所在地の変更履歴などが公表されることもあります。一方で、法人の電話番号や代表者の氏名・住所などは公表されません。

【国税庁法人番号公表サイト「使い倒し」ガイド】

法人番号は、個人のマイナンバー(個人番号)とは異なり、誰でも自由に閲覧できるという大きな特徴があります。

このようなオープンな情報基盤を活用することで、経営においてさまざまなメリットを得ることが可能です。

取引先情報のデータ入力を効率化

ダウンロード機能などを通じて取得した法人番号情報を活用すれば、自社のシステム上で法人番号を入力するだけで、名称や所在地を自動補完することが可能になります。

これにより、手入力による誤字脱字や表現のばらつきを防ぎ、入力作業の効率化を図ることができます。

新規開拓に活用

法人番号に紐づいて公開されている情報を経営に活用することで、多くのメリットが得られます。

たとえば、法人番号公表サイトの検索機能では、名称や所在地、法人番号のほか、都道府県や郵便番号、国外所在地、法人種別、法人番号の指定年月日など、さまざまな条件で絞り込むことが可能です。

さらに、複数の法人番号をまとめて(最大10件)検索することもできます。これにより、特定エリアや設立時期に応じた企業リストを作成するなど、新規営業先の効率的な抽出に役立つでしょう。

また、ダウンロード機能やWeb-APIを活用すれば、大量の法人情報を一括で取得し、自社のシステムと連携させることができます。

このように、法人番号をキーに名称や所在地を自動入力すれば、事務作業の効率化が大幅に進むでしょう。取得したデータを所在地や法人種別などで絞り込めば、地域ごとの動向分析やマーケティングへの活用も可能です。

行政機関等が公開する情報の検索・収集

国の機関、独立行政法人、地方公共団体などがWebサイトなどで公開する法人に関する情報には、原則として法人番号が併記されています。

法人番号を検索キーとして活用することで、免許・許認可、行政処分・勧告、補助金の交付、リコールの届出、求人情報など、各種行政機関が公開している情報を効率的に検索・収集することが可能です。

フリガナや英語表記を活用した検索性向上・海外対応

法人番号公表サイトでは、法務局でフリガナを記載した登記申請などがおこなわれた場合に、名称のフリガナが公表されることがあります。また、申請により名称や所在地の英語表記が登録されている場合も同様です。

フリガナを検索キーとして活用することで便利になるのが、自社の顧客データベースとの連携や照合作業です。

さらに、英語表記があることで、海外の取引先からの問い合わせ対応や、輸出先国の税関での確認手続きにもスムーズに対応できるようになります。

これらの利点は、法人番号が誰でも自由に利用できるオープンな情報基盤として提供されているからこそ得られるものです。

積極的に活用することで、業務の効率化はもちろん、新たなビジネスチャンスの創出にもつながるでしょう。

意外と混同しやすい?「会社法人等番号」との違い

「法人番号」と「会社法人等番号」は、いずれも法人を識別するための番号ですが、役割や制度上の位置づけが異なります。

簡単にまとめると、以下のようになります。

法人番号:国税庁が指定・公表する13桁の番号

会社法人等番号:商業登記法に基づき法務局に記録される12桁の番号で、設立登記法人の法人番号の基礎

前述のとおり、法人番号は13桁で、番号法に基づき国税庁長官が指定するものです。

1つの法人等に1つの番号が割り当てられ、誰でも自由に利用できるという特徴があります。国税庁の「法人番号公表サイト」で広く公開されており、さまざまな業務や情報連携に活用されています。

一方、会社法人等番号は12桁で、商業登記法に基づき法務局の登記簿に記録される番号です。

株式会社などの設立登記法人の場合、この12桁の会社法人等番号が法人番号の「基礎番号」となり、その先頭に1桁の「検査用数字」を加えた13桁が正式な法人番号として指定されます。

なお、設立登記法人以外の団体については、他の法人番号や会社法人等番号と重複しないよう、独自に基礎番号が設定されます。

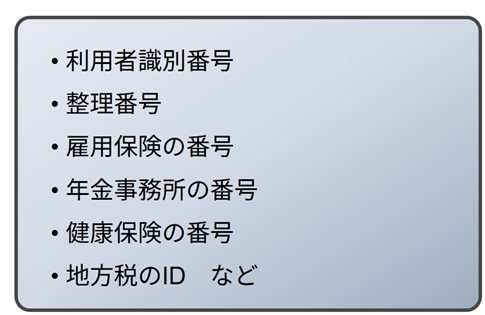

なお、公的に付与される番号には、他に以下のようなものもあります。

このうち、利用者識別番号とは、e-Taxを電子申請をする際に必要な16桁の番号のことです。

まとめ:法人番号を経営の味方に

法人番号は、マイナンバー(個人番号)とは異なり利用に制限がなく、誰でも自由に使える13桁の番号です。

国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人番号と、それに紐づく基本3情報(名称・所在地・法人番号)が公開されており、誰でも検索や取得が可能です。

これらの公開情報を活用することで、取引先情報の効率的な把握・更新、入力作業の自動化、行政機関が発信する情報の検索や収集、さらには国際取引における確認作業など、企業のさまざまな業務を効率化できます。

上手に活用すれば、法人番号は経営の心強いツールとなるでしょう。

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

コメント