インボイス制度の導入以来、多くの企業が以前にもまして経理業務の効率化を推進しています。

請求書のやり取りや保管を電子化する目的で制定された「電子帳簿保存法」を導入する企業は増えつつありますが、昨今さらに「デジタルインボイス」が注目を集めています。

デジタルインボイスにより経理などのバックオフィス業務が大幅に効率化されるため、経営者の方や経理担当者のみなさまはぜひ最後までご覧ください。

デジタルインボイスとは?

デジタルインボイスとは、会社のシステム同士が直接データをやり取りして、手入力なしで自動処理できる請求書をいいます。

インボイス(請求書)は、企業によってフォーマットやサイズがまったく異なり、金額や税率など会計処理に必要な情報が記載されている場所もまちまちです。

取引先数の多い企業では、このフォーマットが異なるインボイスを何百枚、何千枚と目視で情報を拾い、伝票入力したり支払データを作成しており、業務負荷が大きいのが現状です。

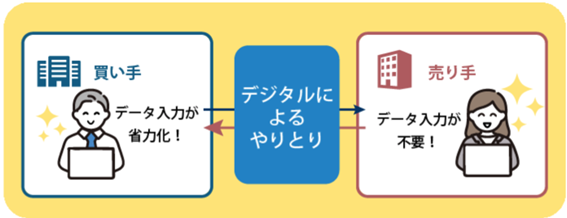

デジタルインボイスでは、請求書の情報をあらかじめ決められた共通のデータ形式(標準仕様)にすることで、請求書を発行する側のシステムから受け取る側のシステムへ、人の手を介さずに直接データが送られます。

自動で会計システムなどに取り込めるため請求書に関わる手入力作業が減り、経理などのバックオフィス業務が大幅に効率化されるのです。

デジタルインボイスの目的

経理担当者であれば、インボイスの規格がすべて統一されたとしたら、経理業務がかなり効率化されることは想像に難くないでしょう。

従来、バックオフィス業務である経理のおもな業務は、請求書や領収書、経費精算など紙を主体とした証憑類をもとに作業を進めるものでした。

PCやインターネットの普及以降はこのような書類を電子化し、メールやクラウドストレージで授受をおこなうといった電子化が進められてきましたが、支払業務や会計ソフトへの入力は結局手作業が主体で、完全な電子化にはほど遠いのが現状です。

デジタルインボイスは、経理業務のうち請求にかかわる業務を完全に電子化・自動化することが目的で導入されました。

デジタルインボイスの仕組み

デジタルインボイスは、Peppolという国際的な電子インボイスの標準規格にもとづいて作成されるインボイスです。

デジタルインボイスはPeppolネットワークという専用のネットワークを介して、取引先とやり取りされます。

電子インボイスとの違い

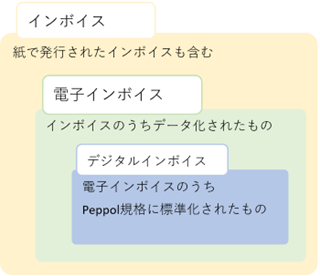

「電子インボイス」は、2023年10月から開始したインボイス制度にのっとって作成されたインボイスを、電子的に保存したものを指します。

なお、単に「インボイス」という場合は、紙で発行されたインボイスも含みます。

「デジタルインボイス」は電子インボイスを異なるシステム間でもデータを利用できるように、Peppolに準拠して標準化・構造化したものを指します。

つまり、デジタルインボイスは電子インボイスの一部ということになります。

デジタルインボイスの「メリット」

デジタルインボイスを導入することの大きなメリットは、経理業務のうち請求業務が自動化されることです。

詳しくは、以下の項で解説します。

経理業務の自動化

デジタルインボイスを導入することにより、請求・支払にかかわる業務が自動化されます。

先に述べたとおり、インボイスは企業によってフォーマットがまちまちですが、デジタルインボイスを導入することにより、受取側では伝票入力や支払業務に対するデータ入力がすべて自動化されます。

目視や手作業の時間がすべてカットされるため、大幅な業務時間の短縮につながるのです。

データの改ざん防止

デジタルインボイスは、Peppol上のネットワークでデータの送受信がおこなわれます。

このやり取りがおこなわれる際、適格請求書発行事業者情報をインボイスデータに付与する電子署名(eシール)が導入されており、発行元の確認が確実にできる仕組みです。

従来の電子インボイスでもタイムスタンプや電子署名の付与をおこなうことで、改ざん防止の機能はありましたが、作成者が付与する必要がありました。

デジタルインボイスではこういった改ざん防止措置がシステム上でおこなわれるため、より安全かつスムーズに取引をおこなうことができます。

経理処理ミスの防止

デジタルインボイス導入後は、基本的に手作業を介さずに経理処理がおこなわれるようになります。

OCRでの読み込みなど、手作業の業務を短縮できるようなシステムも普及していますが、手書きでの請求書などの数字を認識できないといった不具合を完全に避けることはできません。

また、こういったシステムを使っても結局最後は目視での確認となり、手作業の時間は減っても効率化につながらない場合もあります。

データをダイレクトに企業間でやり取りできるデジタルインボイスは、このような人為的ミスによるリスクを大幅に減らすことができます。

IT導入補助金の活用

これまでインボイス対応のシステムを導入していなかった企業は、今後導入する場合「IT導入補助金」も検討しましょう。

デジタルインボイスもインボイスの一種であるため、デジタルインボイス対応のシステム導入にあたっても補助金を活用できる可能性があります。

こちらの記事もチェック!

デジタルインボイスの「デメリット」

このようにメリットが大きいデジタルインボイスですが、現時点ではまだ普及が進んでいません。

デジタルインボイスは義務化されていないことや、以下に挙げるようなデメリットもあり、普及するにはまだ時間がかかりそうです。

導入に対する抵抗感

まず、「デジタルインボイス」という用語自体の普及率が低いのが現状です。

デジタルインボイスで何がどう変わるかを担当者、責任者ともに把握できておらず、導入に対して抵抗感があるということもデメリットの一つと考えられます。

専用ソフトの導入が必要

デジタルインボイスを利用するためには、Peppolネットワークに対応するソフトの導入が必要です。

既存のインボイス発行システム等を利用している場合はそれを変える必要はありませんが、デジタルインボイスとして発行するためにはPeppolに対応したシステムを追加導入する必要があります。

自社・取引先ともにPeppolにアクセスする必要がある

デジタルインボイスを授受するためには、取引先もPeppolネットワークにアクセスする必要があります。

これは自社だけではなく取引先も同様で、自社だけで導入するよりもはるかにハードルが高く、デジタルインボイスの大きなデメリットです。

デジタルインボイスの「導入ステップ」

デジタルインボイスを導入するためには、Peppolネットワークへのアクセスが必須です。

より具体的な手順を紹介します。

システムの選定

まず、デジタルインボイスに対応したシステムを選定します。

システムがすでに対応していれば追加で導入するものはありませんが、今後のデジタル化にあたって会計システムや請求管理システムが、今のもので十分かを再度検討する良い機会です。

Peppol IDの取得

次に、Peppolネットワークに接続するためのIDを取得します。

会計システムや請求管理システムがデジタルインボイスに対応していれば、管理画面からPeppol IDの取得ができます。

13桁の「法人番号」や、T+13桁の「適格請求書発行事業者の登録番号」と、会社名、会社住所等の情報を用いてPeppol IDを登録するのが一般的です。

業務内容の再定義

デジタルインボイス導入後は従来の経理業務が大幅に削減されるため、人員配置や経理人員一人あたりの業務内容も見直しをおこない、最適化します。

手作業が少なくなる分、「判断」や「予算策定」などより高度な業務に対応できる人材育成に力を入れることが重要なプランとなるでしょう。

運用と評価

デジタルインボイスを導入して終わりではなく、導入によってバックオフィス業務のコストが削減されたかを評価する必要があります。

手作業が残っていないか、正確に運用されているかに注意しつつ、経理業務の自動化を軌道に乗せることが重要です。

まとめ

デジタルインボイスは、これからの経理業務を大幅に変えるため国を挙げて取り組まれている制度です。

数字を扱う仕事はひとつのミスが企業の信用リスクにつながりますが、デジタル化によりそのリスクは大幅に低減されます。

経理業務の大幅な効率化にもつながるため、まだ対応していない企業はデジタルインボイスの導入をぜひ検討しましょう。

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

コメント