目次

企業の概要や沿革を調べると、「創業」と「設立」という言葉が使われています。

この二つの言葉は似た意味にとらえられがちですが、実は明確な違いがあるのをご存じでしょうか。

本記事では、それぞれの言葉の定義や法的な違いについて、わかりやすく解説します。

【定義】創業と設立の違いとは?

事業を始める際によく耳にするのが、「創業」と「設立」です。これらの言葉の持つ意味を正確に理解することは、今後のビジネス展開を考えるうえで非常に重要です。まずは、それぞれの定義を解説します。

「創業」は新しい事業やビジネスを始めること

「創業」とは、簡単に言うと「新しい事業やビジネスを始めること」です。経済産業省の産業競争力強化法で「創業」の定義は、以下のように規定されています。

- 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること。

- 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、その会社が事業を開始すること。

- 既存の会社が事業を続けながら新たに会社を設立し、その新会社が事業を開始すること(中小企業の場合)。

「産業競争力強化法」を参考に作成

つまり「創業」は、個人で新たにビジネスを始める行為そのものに焦点を当てた言葉です。

飲食店のオープン、フリーランスとしての活動開始、オンラインショップの立ち上げなど、法的な手続きの有無にかかわらず、新しいビジネス活動を始めること全てが「創業」に含まれます。

「設立」は法人格を持つ会社や組織を正式に始めること

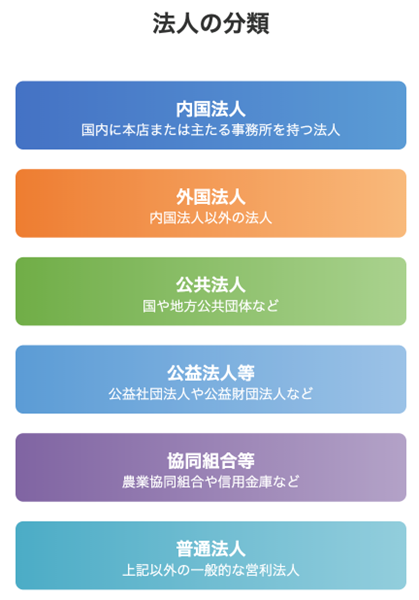

一方、「設立」は「法律にもとづいて法人格を持つ会社や団体を正式に形成すること」を指します。法人税法では、さまざまな種類の法人が定義されており、主に次のようなものがあります。

「設立」は、単に事業を始めるだけでなく、法律で定められた手続きをして法人としての地位を取得することを意味します。具体的には、発起人が定款を作成し、公証人の認証を受け、登記申請するといった手続きが必要です。

<例文>創業と設立の使い方

「創業」と「設立」の違いをより理解するために、それぞれの使い方を例文で見てみましょう。

【創業の使い方】

「彼は長年の夢を叶え、創業して自分のカフェをオープンした。」

「政府は、創業を支援するためのさまざまな補助金制度を用意している。」

「アンケート調査の結果から、若年層の創業に対する関心が高まっていることがわかった。」

「創業にあたっては、事業計画をしっかりと立てることが重要だ。」

「副業による創業も、近年注目を集めている。」

【設立の使い方】

「事業拡大のため、個人事業から株式会社を設立することにした。」

「法人の設立には、法務局への登記申請が必要となる。」

「設立されたばかりの新しい会社だが、革新的なサービスで注目を集めている。」

「公益法人の設立には、所轄庁の認可が必要となる場合がある。」

「合同会社の設立は、株式会社に比べて比較的簡便な手続きで済む。」

これらの例文からもわかるように、「創業」は事業を始めるという大まかな行為を指すのに対し、「設立」は法人格を持つための手続きや、法人である状態を指します。

「創業」と「設立」は、ビジネスを始める際の異なる側面を意味する言葉であり、状況に応じて適切に使い分けることが大切です。

特に法人化を検討している個人事業主や、新たにビジネスを始めようとしている方にとって、これらの違いを理解することは重要な第一歩となるでしょう。

【時系列・費用・税金】創業と設立の違い

「創業」と「設立」は、時系列や法的な観点において明確な違いがあります。ここでは、それぞれの時間的な位置づけ、必要な費用、税金面での違い、そして法的手続きの有無について詳しく解説します。

創業と設立の「時系列」

「創業」と「設立」は、事業を始める過程のそれぞれ異なる段階を指す言葉です。

時系列的に「創業」は、新しい事業やビジネスを始めるという意思決定や初期の活動開始の時期にあてはまります。

これは、個人が自身のアイデアにもとづき、具体的なビジネスプランを立て始める段階です。たとえば、個人のカフェのオープン準備、フリーランスとしての業務開始、オンラインショップの商品企画などの時期がそれにあたります。

一方、「設立」は、事業運営のための法人格を法的に取得する手続きです。

そのためには、まず発起人が定款を作成し、その全員が署名または記名押印することが必要です。そして、設立時取締役等による設立手続きの調査、本店の所在地における設立の登記を経て株式会社が成立します。

この設立登記は、設立時取締役等の調査が終了した日、または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内におこなわなければなりません。

設立は、創業の活動が進むなかで、事業規模の拡大や法人としての信用力向上などを目指しておこなわれる、より後の段階の手続きとなります。

創業と設立の「費用」

創業そのものに、必ずかかる費用はありません。ただし、事業の準備に費用がかかった場合には、「創業助成金」や「創業支援融資」などの支援があります。

一方、株式会社の設立は、法務局への登記費用や定款の認証手数料など、法的な手続きに伴う費用が発生します。

創業と設立の「税金」

創業し、個人事業主としてビジネスを開始した場合は、暦年(1月1日から12月31日まで)の所得に対して所得税が課税されます。

一方、法人を設立した場合は、各事業年度の所得に対して法人税が課されます。(公益法人等や人格のない社団等については、課税対象は収益事業に限定)

法人税法では、益金や損金に関する詳細な規定があり、たとえば受贈益の取り扱い、損金に算入されない費用などが定められています。

つまり、設立によって法人格を得ることで、個人の所得とは別の税制が適用されることになるのです。

創業と設立における法的手続きの有無

創業と設立では、必要となる法的手続きに大きな違いがあります。ここでは、それぞれに求められる手続きについて説明します。

創業|法的な義務は特にない

創業する際に、法的に義務付けられた手続きはありません。

たとえば、個人が自身のスキルを活かしてフリーランスとして活動を始める場合や、小規模なオンラインショップを開業する場合など、事業開始自体に特別な許可や登記は必要ありません。

ただし、税務上の届出は必要です。個人が新たに事業を始める場合、開始から1月以内に税務署へ開業届を提出します。オフィスの賃貸契約などで開業届の控えを求められることもあるため、忘れずに提出しましょう。

また、事業の種類によっては、営業許可や各種届出が必要となる場合があるので事前に確認しておくことが大切です。

設立|法務局に定款作成・公証人の認証・登記書類などの提出が必要

法人を設立する場合には、多くの法的手続きが義務付けられています。

株式会社を設立するには、まず発起人による定款の作成が必要であり、定款には以下の記載事項を必ず記載しなければなりません。

- 目的

- 商号

- 本店の所在地

- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

- 発起人の氏名または名称および住所

作成された定款は、公証人による認証を受ける必要があります。その後、設立時取締役等が選任され、出資の履行が完了していることを確認し、設立の手続きが法令または定款に違反していないかなどの調査がおこなわれます。

株式会社は、本店の所在地で設立の登記をすることで成立します。この設立登記の申請は、設立時取締役等の調査が終了した日または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内におこなう必要があります。

よくある質問:創業と設立の違いを理解!

創業と設立に関して、疑問をお持ちの方も多いでしょう。ここでは、よく寄せられる質問に詳しく回答します。

創業だけでも事業を始められる?

創業だけで事業を開始することは可能です。法人化せずに、個人が自己のスキルやアイデアを活かして個人事業主として活躍するケースも非常に多く見られます。

ただし、事業の種類や規模によっては、別途、営業許可や法的な手続きが必要となる場合があるので注意が必要です。

また、法人化して会社を設立することで、消費税の免税など税金面でのメリットもあるため、詳しくは税理士に相談するのがよいでしょう。

- 創立年と設立年の違いは何ですか?

一般的に、「創立年」は会社が事業を開始した年や設立準備が始まった年を指します。

一方、「設立年」は法的な登記が完了し、会社が法的に成立した年です。株式会社の設立登記申請には、「株式会社設立登記申請書」など複数の書類が必要であり、登記を申請した日が原則として会社の設立日になります。

創業者と創立者の違いは何ですか?

一般的に、「創業者」は実際に事業を始めた人物を指すと考えられます。

一方、「創立者」は初めて組織や機関をつくった人物を指します。そのため、創業から設立までに代表者が変更になった場合は、創業者と創立者が異なります。

まとめ:創業と設立の違いを理解してビジネスを成功させよう

創業と設立の違いを正しく理解することは、ビジネスを始める際の重要な一歩です。

「創業」は、個人が事業を新たに開始する際の幅広い活動を指すと考えられます。一方、「設立」は法的な手続きを経て会社を成立させる行為です。

ビジネスを成功させるには、自身がおこなおうとする事業の形態に応じて、「創業」の段階でどのような準備が必要なのか、また、「設立」が必要な場合はどのような法的手続きが求められるのかを正確に理解することが重要です。

創業を検討する際には、情報収集や相談、資金調達などさまざまな課題に直面する可能性があります。これらの課題を乗り越え、事業を継続・発展させていくためには、適切な知識と準備が不可欠と言えるでしょう。

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

コメント