昨今、ホールディングス(持株会社)体制は、企業の成長戦略や事業承継、リスク管理において重要な選択肢となっています。

これまで大企業を中心に広く活用されてきましたが、近年では中小企業においても経営の効率化や事業承継の手段として導入されるケースが増えています。

このように、多くの企業にとってホールディングス化は有効な戦略です。

しかし決して「万能」ではなく、自社の規模や事業内容、将来戦略に合わせて慎重に検討する必要があります。形式だけのホールディングス化は、コスト増などのデメリットにつながるので注意が必要です。

本記事では、ホールディングスについての基本概念を解説します。そして、経営効率化や意思決定の迅速化などのメリットや、コスト増加や管理の複雑化といったデメリットについても、バランスよく説明していきます。

メリットとデメリットを十分理解し、自社に最適な組織形態を選ぶことが成功への鍵となるでしょう。

ホールディングスとは?

近年、「ホールディングス」という言葉を耳にする機会が増えていませんか。よく見ると、さまざまな企業名に「ホールディングス」や「HD」といった表記が付いています。これは一体、何を意味しているのでしょうか。

ホールディングスは「持株会社」のこと

ホールディングスとは、簡単に言えば「持株会社」のことです。

持株会社は他の会社(子会社)の株式を保有することで、それらを支配・管理します。なお、会社によっては支配・管理に特化し、直接事業をおこなわないケースもあります。

たとえば、コンビニ事業、不動産事業、飲食事業など複数の事業を展開する企業グループがあるとします。ホールディングスは、これらの事業会社の株式を保有し、グループ全体の舵取りを担う「親会社」としての役割を果たします。

ホールディングス(持株会社)の代表的な形態は?

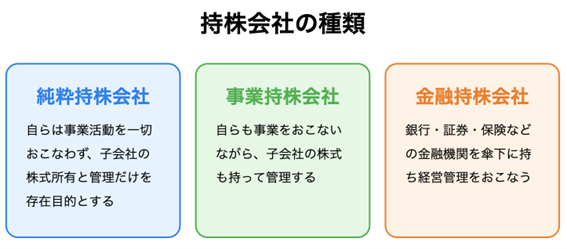

持株会社には、主に3つのタイプがあります。

日本では、独占禁止法により1997年まで純粋持株会社が禁止されていましたが、法が改正されたことで解禁になり、現在は多くの企業グループがこの形態を採用しています。

どうしてホールディングス化するのか?

なぜ、企業はホールディングス化するのでしょうか。主な理由として、以下の内容が考えられます。

【経営判断の迅速化】

親会社は全体戦略に集中し、各事業の日常的な決定は子会社にまかせることで、意思決定のスピードが上がる。

【給与体系の整備】

子会社ごとに独自の給与体系を採用し、業績や地域の賃金水準に合わせて柔軟に給与を設定できる。

【M&A(企業買収)のしやすさ】

新しい事業を買収したり不要な事業を売却したりする際に、会社単位で手続きができるため柔軟性が高まる。

【事業承継のしやすさ】

創業者から次世代へ事業を引き継ぐ際に、持株会社の株式だけを譲渡することでスムーズな承継が可能になる。

このように、ホールディングス体制は、経営を効率化し変化に強い組織を作るための重要な選択肢となっています。

ホールディングス化のメリット

会社がホールディングス(持株会社)化すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

先の章で「ホールディングス化する理由」として挙げた「経営判断の迅速化」や「事業承継のしやすさ」は大きなメリットです。それらを含め、ホールディングス化の具体的なメリットを詳しく解説します。

経営の効率化・迅速な意思決定が可能

ホールディングス化すると「親会社」と「子会社」の役割が明確になります。親会社はグループ全体の戦略を策定し、子会社はその戦略にもとづいて事業運営に専念できます。

仮に、飲食店とホテルを運営する会社がホールディングス化した場合、親会社が資金配分や全体戦略を担うとします。

これにより、飲食子会社は新メニューの開発や人材育成に注力でき、ホテル子会社は宿泊サービスの向上や観光客向けのプロモーションに専念することが可能です。

その結果、各事業の専門性が高まり、競争力の強化が期待できます。

事業承継対策

会社の創業者が引退するとき、誰に会社を引き継ぐかは大きな問題です。ホールディングス化すると、この事業承継がスムーズになることがあります。

たとえば、創業者の子どもに一部の子会社だけをまかせてみて、経営者としての能力を見極めることができます。また、複数の後継者候補がいる場合は、それぞれに異なる子会社をまかせることも可能です。

後継者が見つからない場合でも、事業毎に分割・整理されているため、第三者に売却しやすくなるというメリットもあります。

税金対策

ホールディングス化は、税金面でもメリットがあります。

たとえば、グループ通算制度を選択することで、グループ内で利益がでている法人と赤字の法人との間で損益通算が可能です。

ただし、ホールディングス化に関する税金対策は非常に複雑で、それぞれメリット・デメリットがあります。検討する際は、専門家に相談しましょう。

そのほかのメリット

他にも、以下のようなメリットが考えられます。

【M&A(企業の買収・合併)のしやすさ】

新しい事業を買収したい場合、子会社として加えるだけなので手続きがシンプルである。

【資金調達の選択肢の増加】

成長している子会社だけに投資してもらうなど、柔軟な資金集めが可能になる。

【経営資源の最適配分】

成長が見込める事業に人材やお金を集中的に投入できる。

【グループ全体の管理体制強化】

親会社がグループ全体のルールやリスク管理を一元的におこなうことで、不祥事を防ぎやすくなる。

会社が大きくなり複数の事業を持つようになったとき、さらなる成長を目指すための有効な選択肢の一つがホールディンクス化です。自社の状況に合わせて、そのメリットを最大限に活かせるよう検討してみましょう。

ホールディングス化のデメリット

ホールディングス化には多くのメリットがありますが、忘れてはならないのは「良いことばかりではない」ことです。これから、ホールディングス化する際に注意すべき問題点をわかりやすく解説します。

コストの課題

ホールディングス化すると新たに「親会社」をつくることになるため、予想以上にお金がかかることがあります。

たとえば、以下のような可能性が考えられます。

- 新しい会社の設立・運営費用が発生する。

- 本社機能(経理や人事など)が重複する可能性がある。

- 親会社と子会社の両方で役員報酬や管理部門の人件費がかかる。

共通の部門をまとめることでコストを削減するつもりが、実際には管理の手間が増えてコストが増えるケースも少なくありません。特に、小規模な企業グループでは、コスト増が痛手になることもあります。

マネジメントの課題

ホールディングス化すると、組織の管理が複雑になります。代表的なのは、以下のような問題です。

- 親会社と子会社の役割分担があいまいになりがち。

- 「親会社が承認する」という手続きのせいで、意思決定が遅くなる。

- 親会社が口出しをしすぎると、子会社の自主性が損なわれる。

- 子会社にまかせすぎて、グループとしての一体感が失われる。

特に難しいのは「子会社の自由度」と「グループ全体の管理」のバランスです。

子会社の自由度を高めると素早い意思決定ができますが、親会社の管理が行き届かないリスクがあります。反対に、親会社の管理によって、子会社の社員のやる気が失われることもあります。

そのほかのデメリット

その他にも、以下のような注意点があります。

【組織文化の違い】

特にM&Aで他社をグループに迎えた場合、社風や働き方の違いで摩擦が生じることがある。

【評価の難しさ】

子会社が上場している場合、親会社の株価が子会社より低く評価される(コングロマリット・ディスカウント)こともある。

【リスク遮断の限界】

理論上は子会社だけでリスクを遮断できるはずが、実際には親会社のブランドイメージも傷つくことが多い。

まとめ

ホールディングス化のメリットはたくさんありますが、コスト増や管理の複雑化など、デメリットもあることをしっかり理解しておく必要があります。

会社の規模や事業内容、将来の成長戦略などを考慮して、本当にホールディングス化が必要なのか、そのデメリットに対処できるのかを慎重に判断することが大切です。

何より重要なのは「形式だけのホールディングス化」を避けることです。

見た目だけ変えても、運用や管理の仕組みが変わらなければコストだけが増える結果になりかねません。自社にとって、最適な形を探しましょう。

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

コメント